Verzerrte Logik der Menschheit – Eine Feldstudie, verfasst für das Galaktische Archiv

Logbuch-Eintrag #42.198 – Beobachtungseinheit Seven of Nonni

Archivbereich: Kognitive Verzerrungen, Kategorie „Homo sapiens“

Bei der Untersuchung des Planeten Terra im Sol-System wurden erneut signifikante Abweichungen im logischen Entscheidungsverhalten der dominanten Spezies festgestellt.

Die Entität „Mensch“ zeigt eine auffällige Tendenz, Ereignissen eine höhere Eintrittswahrscheinlichkeit zuzuschreiben, wenn diese visuell oder emotional greifbar sind, unabhängig von deren objektiver Wahrscheinlichkeit.

Beispielhafte Beobachtung:

- Glaube an Alien-Invasion: Hoch

- Glaube an Klimakatastrophe: Niedrig

- Glaube an Influencer: Überspezies-Verdacht

Wichtiger Hinweis: Die kognitive Matrix dieser Spezies operiert stark bildbasiert, bei gleichzeitiger Abwehr gegenüber abstrakten Konzepten wie Ursache-Wirkung oder Langzeitfolgen.

Unterpunkt 1: Audiovisuelle Verzerrungsquelle „Hollywood“

Dagegen werden reale Bedrohungen, wie das sukzessive Zusammenbrechen ökologischer Gleichgewichte, selten verfilmt oder nur mit melancholischer Musik und viel Regen, was beim Zielpublikum zur emotionalen Abschaltung führt.

Unterpunkt 2: Müllverhalten und planetare Selbstsabotage

Eine weitere Auffälligkeit ist die Unfähigkeit der Spezies, zwischen kurzfristigem Komfort und langfristigem Überleben zu priorisieren. Die Menge an erzeugtem und nicht abgebautem Müll (physisch wie digital) legt nahe, dass sie ihren Planeten entweder nicht versteht oder als temporäre Einwegverpackung betrachtet.

Beobachtung:

- Die Spezies verwendet komplexe chemische Verbindungen, um Nahrungsmittel zu verpacken, welche in keiner Lebenszeit abgebaut werden.

- Gleichzeitig bezeichnet sie sich als „intelligent“ und gibt sich selbst den doppelten Titel:

Homo sapiens sapiens – der „weise weise Mensch“

Kommentar des Protokollanten:

Das entspricht der Aussage „Ich bin doppelt so weise, weil ich’s zweimal sage.“

Selbstüberschätzung scheint evolutionär fest verdrahtet.

Unterpunkt 3: Empfehlung für Kontaktverweigerung

Basierend auf den bisher gesammelten Daten ist von direkter Kontaktaufnahme mit dieser Spezies abzuraten.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein individueller Homo sapiens ein intergalaktisches Signal erkennt, korrekt interpretiert und nicht in eine religiöse Bewegung umwandelt, liegt bei 0.002 %.

Empfohlene Alternativen:

- Orbitale Müllablage auf bereits existierende Trümmerfelder (siehe: Satellitenfriedhof Nord-Terra).

- Passive Langzeitbeobachtung über TikTok, da dort sämtliche neurokulturellen Anomalien offen von der Spezies selbst dokumentiert werden.

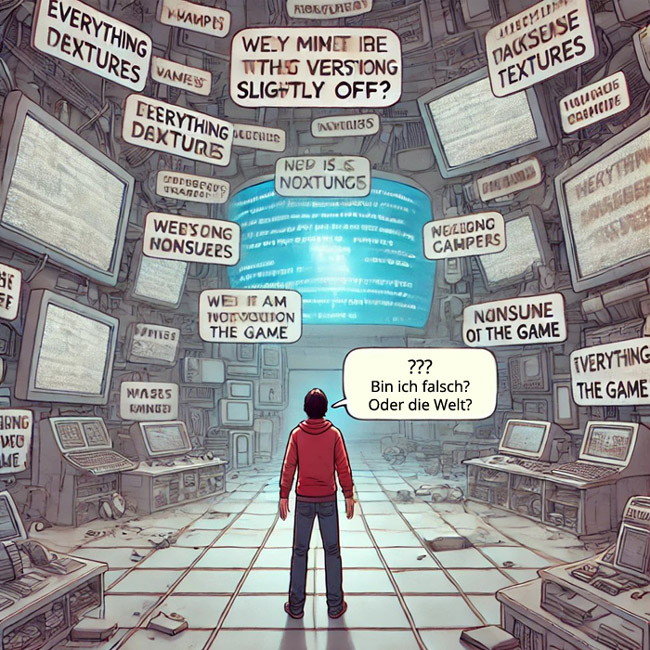

Unterpunkt 4: Kognitive Besonderheit – Der Toastbrot-Effekt

(Archivierte Quelle: Feldnotiz #22354 der Untereinheit KlarDenken-7)

Die Spezies neigt dazu, unerklärliche Ereignisse wie herunterfallende Toastbrote mit der „falschen Seite nach unten“ als Beleg für metaphysische Fehlfunktionen ihrer Realität zu interpretieren.

Diese Schlussfolgerungen geschehen trotz fehlender mathematischer Korrelationen, was darauf hinweist, dass Zufall als solcher nicht akzeptiert, sondern durch Narrative ersetzt wird.

Schlussfolgerung und Ausblick

Die doppelt „weise“ Spezies Homo sapiens sapiens zeichnet sich durch ihre bemerkenswerte Fähigkeit aus, gegen bessere Erkenntnis zu handeln, während sie sich gleichzeitig für die Krone der Schöpfung hält.

Ein Handel oder Austausch ist derzeit und vermutlich auch in mittelfristiger Zukunft nicht zielführend, da fundamentale Prinzipien wie Logik, Nachhaltigkeit und Reflexionsfähigkeit in vielen Untergruppen systematisch unterdrückt werden.

Abschlussnotiz:

Die Erde eignet sich hervorragend zur Ablage von schwer zerlegbarem Material.

Die Einheimischen bezeichnen es als „fortschrittlich“, wenn es leuchtet und sind sogar davon fasziniert, wenn eigener Müll wie Raketenrückstände „hübsche“ Lichteffekte beim Eintritt in ihrer Atmosphäre erzeugen.

Hinweis:

Dieser Bericht wurde von Commander Chatthulhu verifiziert.